「血管の異常収縮」を抑制する成分とは!?

小林教授

当時はなぜ起きるのかもわからず、目の前で苦しんでいる患者さんがいてもどうすることもできませんでしたから。原因不明な病気を解明するのには、研究が必要だということに気づいて、なんとか命を救いたいと、がむしゃらに研究を進めました。

宮﨑さん

それで世界で初めてメカニズムを解明したんですよね。

小林教授

そうですね。何度も壁にぶち当たりましたが、研究チームの学生たちが支えてくれたおかげです。そうしてようやく”異常収縮を抑制するEPA”を発見できたわけです。

宮﨑さん

僕も本当にお世話になりました。その”異常収縮を抑制するEPA”のお話、もう一度詳しく聞いてもいいですか?

小林教授

もちろんです。”EPA”は青魚の油に含まれていて、血液サラサラ効果がある成分として非常に有名です。ところが、普通のEPAでは、異常収縮を抑制する効果は期待できないんです。

宮﨑さん

そうなんですか。それはなぜなんでしょう?

小林教授

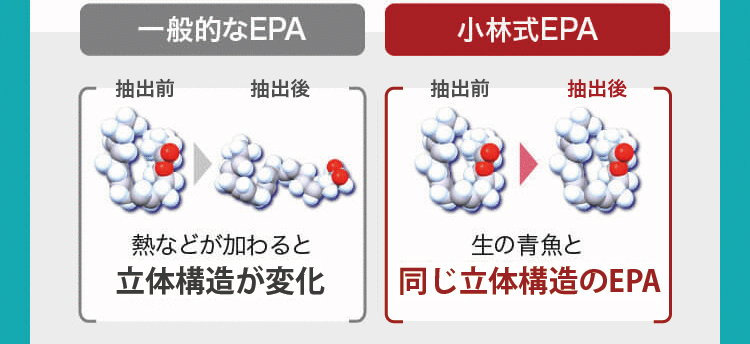

立体構造が違うからです。異常収縮を抑制するのは、生魚に含まれている「シス体構造」と呼ばれる立体構造をしたEPAなんです。しかし、これは加熱や精製の工程で崩れてしまいます。そうすると異常収縮の抑制効果はほとんど見られません。このシス体構造を保っているEPAこそが、我々が発見した”小林式EPA”なんです。この研究で特許も取得しています。

宮﨑さん

なるほど。その生の青魚と同じシス体構造のEPAが、異常収縮の抑制には何より重要ということですね。

小林教授

それともう一つ、体内への吸収率も大きなポイントなんです。せっかく異常収縮を抑制するEPAを摂取しても、血液中に吸収されずに排出されたらもったいないですよね。

宮﨑さん

EPAは吸収されにくい成分なんでしょうか?

小林教授

EPAは脂質なので肝機能が低下していると、吸収率が落ちてしまうんです。そこでEPAの吸収を高めるには、肝機能を向上させる成分など合計7種の吸収促進成分をプラスするのが良いことがわかりました。

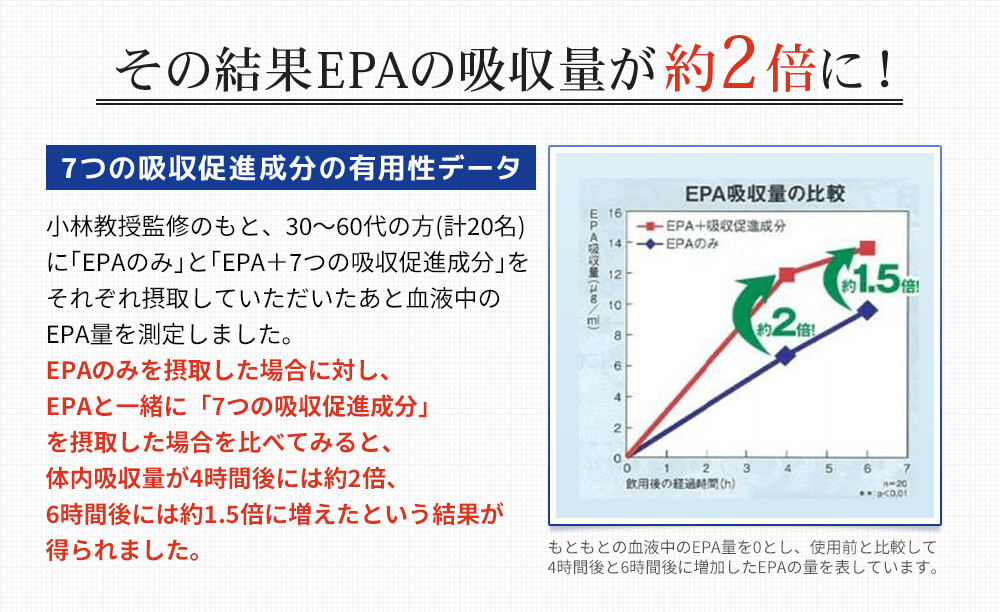

30~60代の20名の方にご協力いただき、小林式EPAだけと、吸収促進成分をプラスした小林式EPAを飲んだときの血液吸収量を比較したところ、4時間後に約2倍、6時間後には約1.5倍という結果を得られたんです。また、この研究でも特許を取得しています。

宮﨑さん

肝機能の低下というとやっぱりお酒でしょうか?

小林教授

もちろんそれもありますが、お酒を飲んでいる人に限らず40代、50代の中高年になってくると健康な人でも、脂質の吸収に必要な肝機能と胆汁の分泌機能が低下している可能性があると言えます。

宮﨑さん

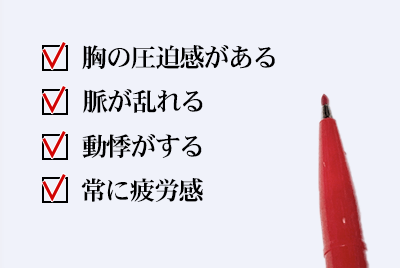

じゃあ生魚と同じ構造を保っている小林式EPAで、しかも吸収サポート成分が入っていたからこそ、異常収縮を抑えることができたんですね。僕ももしかしたら重大な病に繋がってたかもしれないってことですよね。

小林教授

そうですね。誤解が無いようにお伝えしますが、血液をサラサラにする効果は、どのEPAにもあります。しかし、血管の異常収縮を抑制できるEPAは”小林式EPA”しかないんです。

もっと多くの人を救うために

小林教授

血管の異常収縮は誰にでも起こる可能性があるものだからこそ、もっと多くの人に私の研究を知ってもらいたいと思っています。宮﨑さんのような重い片頭痛に悩む人もたくさん診てきましたから。

宮﨑さん

そうですよね。僕も先生の研究に出会うまでは、自分のような片頭痛に血管の異常収縮が関わってるかもしれないなんて知らなかったですから。我慢している人とか、今もいっぱいいると思います。そういう人にぜひ知ってもらえたらいいです。

宮﨑さんを救った研究:異常収縮を抑制する”小林式EPA”とは>>

《 略歴 》

1981年大分県生まれ。小学3年生の頃からハンドボールを始める。高校卒業後、ハンドボールの伝統校である日本体育大学に進学。大学2年時の全日本学生ハンドボール選手権大会でチームを2年連続16回目の優勝に導き、自身は最優秀選手となる。2003年アテネ五輪から4大会予選出場。2009年日本人男子として初めてスペイン1部リーグに移籍。2021年よりアースフレンズBMの監督兼選手として活動中。

《 略歴 》

1980年九州大学医学部卒業後、同大学循環器内科入局。 米国医師国家試験(ECFMG)にも合格。1985年に世界で初めて、カルシウムイオンの測定に成功する。その後渡米し、ペンシルベニア大学、バージニア大学、九州大学の助教授を経て、1996年より山口大学で教授職を務める。 2021年、山口大学名誉教授、山口コ・メディカル学院・学院長就任。

宮﨑さん

では先生は救急の現場を通して、その「血管の異常収縮」で苦しむ人を救うために研究を始められたんですね!